自1984年广东省全面启动新方志编修工作40年来,全省地方志系统践行为党立言、为国存史、为民修志职责,不断完善发展思路,创新发展模式,增强发展动力,提升发展质效,逐步形成了党委、政府重视,体制完善、机制健全、队伍精干、活力迸发、成果丰硕的地方志事业发展格局。

一、发展历程

(一)1984—1999年:正式启动全省第一轮新方志编修工作,积极开展地方志工作实践与探索,多项业务萌芽起步,奠定全省地方志事业发展基础

1984年,省委、省政府决定成立广东省地方志编纂委员会和《当代广东》编纂委员会,下设办公室,负责组织《广东省志》《当代中国的广东》编纂和对全省编修地方志进行规划、指导、审查及出版工作。自此,全省不断建立健全工作体制机制,坚持党委领导、政府主持、专 家修志的工作体制,落实“一纳入、五到位”①要求。组织编写出版《当代中国的广东》;对省情进行了大规模的调查,陆续编纂出版一批省、市、县志和地情书;省和各地综合年鉴陆续创办;旧志整理、信息化、方志馆建设和地情宣传服务开始起步;以志书编纂为重点的理论研究形成氛围;聚集和培养了大批熟悉地情和地方志工作的人才。2001年,全省第一轮修志任务基本完成。

1984年12月,广东省第一次地方志编修工作会议召开,正式启动第一轮新方志编修工作

(二)2000—2014年:以争当全国地方志工作排头兵为目标,勇于创新,构建具有广东特色的地方志事业发展格局

2000年,省地方志办召开全国首个用志工作会议。自此,地方志工作从编修“一本书”逐步向一项事业发展。坚持党委领导、政府主持、地方志工作机构组织实施、社会组织与力量参与的工作体制。在省委主要领导支持下,地方志事业先后纳入省委、省政府文化大省、 文化强省建设规划纲要;2005年制定全国首个省级地方志事业五年发展规划并经省政府同意印发,明确了发展思路、任务,提出争当全国地方志工作排头兵的目标。省政府颁布《广东省地方志工作规定》,将地方志工作纳入法治轨道。省、市、县(市、区)全部建立地方志工作机构并纳入参照公务员法管理,省级地方志工作机构升格为正厅级,实施地方志人才培训工程。全省地方志事业全面发展并力促各地平衡发展,修志编鉴主业巩固,搜集整理出版历代方志、信息化建设、资源开发利用、理论研究、方志馆建设等深入开展,各项工作走在全国前列,多项工作为全国首创和率先。构建起以志书编修、年鉴编纂、旧志整理为发展基础,以地方志信息化建设、方志馆建设、资源开发利用为服务途径,以法治化建设、机构与队伍建设、理论研究为发展保障的地方志事业全面协调发展格局。2014年中指组主要领导指出,广东地方志工作认识领先、领导领先、工作领先、制度领先,已经成为全国地方志工作的排头兵。

2000年12月,广东省用志工作现场会召开,总结推广用志工作经验

(三)2015年至今:以高质量发展为目标,扎实推动全省地方志事业向服务党委政府中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众全面转型升级

第二轮修志任务完成后,全省持续推动地方志工作扩面提质增效。省委、省政府加强地方志工作,将“重视修史修志”写入《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,省政府办公厅印发《广东省地方志事业发展规划(2016—2020年)》,提出建设方志强省目标。 落实“一纳入、八到位”②工作机制,实施新一轮地方志人才培训工程。拓宽工作领域,修志编鉴写史协调发展,开展全省自然村落历史人文普查,资政辅治系列图书出版、“互联网+地方志”行动、方志馆建设等有新突破。2016年,广东作为全国地方志工作的排头兵,在第一次全国地方志工作经验交流会上介绍经验。2018年起,全省地方志系统自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,牢牢把握地方志重点工作,全面推进服务党委政府中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众。省委、省政府进一步加强新时代地方志工作,《广东省地方志工作条例》颁布实施,建立健全地方志工作各方面制度、规范,持续加强能力建设。利用新技术新媒体讲好广东故事,打造更多文化新空间;专题志编纂、旧志整理、数字方志体系和方志馆体系建设等多项工作持续走在全国前列。省委主要领导在调研地方志工作时高度肯定全省地方志工作的新思路新进展新成效。广东多次在全国会议上介绍全面小康志编纂、资源开发利用、信息化及方志馆建设经验。

《广东省地方志工作条例》由广东省第十三届人大常委会第三次会议于2018年5月31日通过,自2018年7月1日起施行

二、主要成就

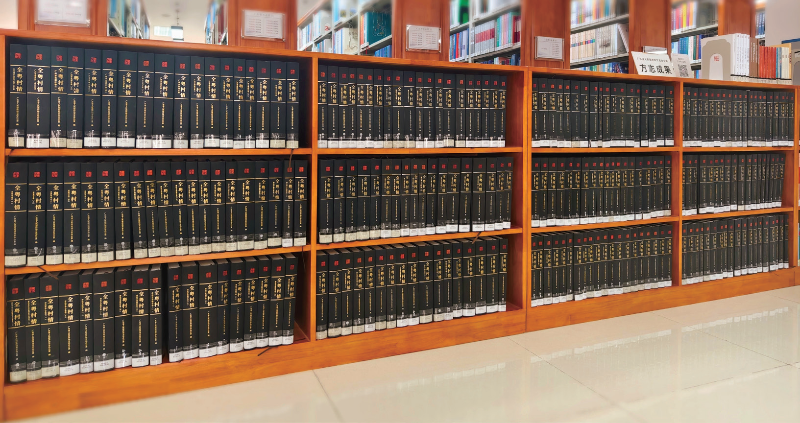

(一)开展广东有史以来最大规模和最全面的志书编修,在全国较早完成第一轮、率先完成第二轮修志任务,推动修志扩面提质

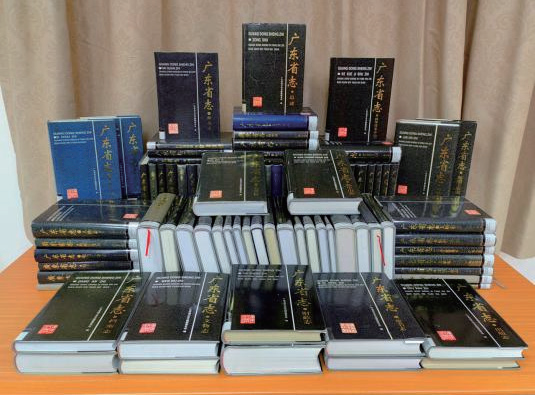

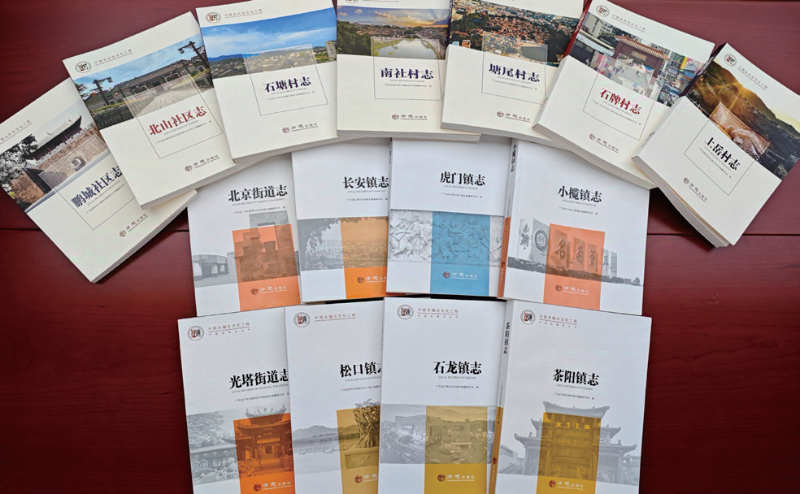

2007年较早完成第一轮修志任务,编纂出版《广东省志》1部(94部分志)和市县区志100部;其中,2部省志分志、8部县志获全国新编地方志优秀成果二等奖以上奖项。2002年省政府启动、2014年在全国率先完成第二轮修志任务,编纂出版省志1部(43卷)和市县区志118部。 其中,《广东省志(1979—2000)》是全国三级综合志书中唯一入选“十二五”国家重点图书出版规划项目的志书。2012年省财政补助粤东、粤西、粤北地区有二轮修志任务的67个县(市、区)850万元用于志书出版印刷。2006年广州市在全国首创地方志资料年报制度,2013年广东省在全国率先全面开展资料年报工作。2018年在全国率先启动试点探索三轮修志。积极推进简志、专题志、部门志、特色志、镇街志、村志编修。2016年编辑出版全国首部省级行政区划图志《广东行政区划图志》;2023年《广东抗日战争志》为“中国地方抗日战争志工程” 首部出版的志书;推进广东省扶贫志、全面小康志编纂,省地方志办获评“全国扶贫志编纂工作示范单位”,2024年全省4部全面小康志入选中国全面小康志丛书,数量为全国之冠。广州、湛江等市全面开展部门志编修;部分市县区实现全域编修镇街志、村志,至2024年底各地申报中国名镇志、名村志累计60部、出版15部,数量居全国前列。

首轮《广东省志》

《广东省志(1979—2000)》

至2024年底广东已出版发行的15部中国名镇志、名村志

(二)在全国率先实现三级综合年鉴编纂全覆盖,年鉴编纂质量和规范化建设不断进步

20世纪80年代起,《广东年鉴》和全省各地综合年鉴陆续创办。2011年率先提出“一年 一鉴、公开出版”规范化要求,2013年率先全面开展综合年鉴编纂,理顺全省综合年鉴管理体制。2016年创刊出版全国首部村级年鉴东莞市大朗镇《巷头年鉴》。服务国家战略,粤港澳大湾区城市先后联合编纂《珠江三角洲城市群年鉴》《粤港澳大湾区城市群年鉴》。至2024年底全省编纂出版部门年鉴、行业年鉴110多种(不含统计年鉴),出版镇(街道)村年鉴近80种,出版多种年鉴简本及英文版。通过全省主编培训、制订编纂规范以及开展全省年鉴评议评价工作,提升年鉴质量。《广东年鉴》在全国保持领先水平,2005年因《广东年鉴》编纂集体成绩突出,获省政府通报表彰。2004—2024年,在全国地方志系统优秀成果(年鉴类)评审活动中,全省获通报表扬年鉴293部(次)。

部分《广东年鉴》

(三)在全国率先开展全省自然村落历史人文普查,助力乡村振兴战略实施

2010年省地方志办对广东自然村落历史人文调查项目组织论证并就其实施方案征求意见。 2015年起,率先开展全省自然村落历史人文普查,全面摸清全省13.34万个自然村落历史人文状况,编纂出版《广东省自然村落历史人文普查资料全集——全粤村情》,编辑出版《驿道乡情》(首次绘制出南粤古驿道基本走向图)、广东名村系列丛书、广东乡村集萃系列丛书等系列专题图书。开发普查数据,建成全粤村情数据平台。各地利用普查资料推出一批开发成果。 2017年起,连续8年联合省教育厅、省农业农村厅等单位开展多彩乡村系列实践活动,在省内、粤港澳大湾区形成品牌效应。

《广东省自然村落历史人文普查全集——全粤村情》(部分)

(四)在全国率先将地方史编写纳入地方志工作范畴,推动地方史编研工作稳步开展

自1984年起,根据省委、省政府工作安排,先后组织编辑出版《当代中国的广东》《当代广东简史》《广东改革开放纪事》等地方史图书。根据中共中央宣传部办公厅、国家新闻出版广电总局办公厅有关通知和《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)》精神,2015年率先设立地方史处,《广东省地方志事业发展规划(2016—2020年)》《广东省地方志工作条例》率先将地方史编写纳入地方志工作范畴。率先出台地方史编纂管理办法,规范、推进各地以简史编写为重点开展地方史编研。省和各地积极组织地方史编研,1984—2024年,全省出版通史类、专题史类地方史近130种。

《广东改革开放纪事》

(五)在全国率先推动信息化和开发利用融合发展,积极发挥地方志服务作用

20世纪80年代,地方志信息化和开发利用工作探索起步。2000年率先召开全省用志工作会议,推动地方志资源开发利用。2003—2013年,省政府先后投入近300万元扶持市县地方志信息化建设。2012年率先建成全省三级地情网站群。2012—2016年,向省市领导推送《广东印记》省情卡片525期并于2018年结集出版。以项目为载体推进开发利用,2014—2024年,省财政向省内经济欠发达地区累计下拨2500多万元,支持实施开发利用项目和数字化等各项地方志工作。2015年率先设立方志资源开发处,信息化和开发利用协同推进。深度融入“数字政府”建设,2024年“数字方志”综合平台(一期)获批立项。至2024年底,全省建有地方志信息系统23个,广东省情数据库和全粤村情数据平台,数据规模居全国地方志系统前列。2017年率先制作方志微视频,以《广东印记》《粤故事》系列微视频为龙头带动全省制作各类数字产品超2500个,省与各地在新媒体开展共建宣传月,全网播放5亿次。创新传播形式,全省建有地情网站、频道(专栏)近300个,广东省情网及在学习强国开辟的方志广东专栏连年获省级优秀。建成覆盖全省的方志微信公众号矩阵,主号方志广东微信传播指数居全国地方志系统前列。2024年地方志网络视频征集展播活动中,广东省共有5部作品入选,数量居全国前列。编 辑出版省情、资政志鉴、官箴等读物,撰写资政报告,多篇获省领导批示;为历史文化名城名镇名村保护规划等提出方志意见建议。至2024年底全省形成各类开发利用成果近4000项,探索融媒书、绘本新形式。地方志进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进农村、进网络蓬勃开展,成效显著。

全省方志微信公众号矩阵

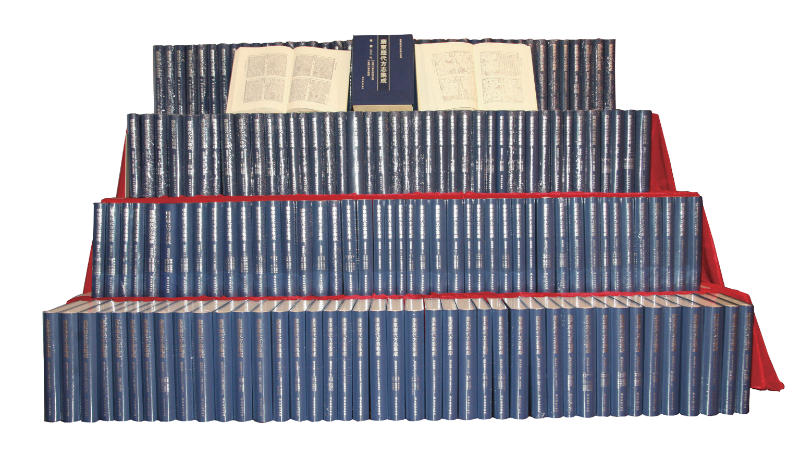

(六)在全国率先完成全省历代方志集成整理出版,旧志整理工作扎实推进

20世纪80年代起,全省旧志搜集、整理工作逐步开展。2005年率先在全国开展并于2011年率先完成全面搜集整理广东(按明清时期广东政区)历代通志、府(州)志、县志,出版《广 东历代方志集成》,这是广东有史以来第一次对历代方志的全面搜集整理,是抢救与保护历史文化遗产的一项重要文化工程,被专家学者称为“功德无量之举”。整理出版《广东历代方志序跋集》《广东民国年鉴丛编》;编辑出版广东历代方志研究丛书。2024年整理出版《粤港澳方志集成》。至2024年底,全省旧志整理类成果近200种。《嘉靖〈香山县志〉校注》获全国古籍出版社百佳图书(2022)二等奖。同时,积极推动旧志数字化开发利用,至2024年底,全省完成700多种旧志、2000多册家谱数字化,并探索拍摄方志典籍故事。

《广东历代方志集成》

(七)在全国率先构建全省方志馆体系,不断提升方志馆公共服务水平

20世纪80年代起,社会各界呼吁建设方志馆,梅州、广州市级方志馆相继建成。通过规范性文件、重要规划、政府规章、地方性法规和专题会议等推动全省方志馆体系建设。2003年省委、省政府将建设省方志馆纳入文化大省建设规划纲要,省方志馆2014年建成,2015年揭牌。《广东省地方志工作条例》在全国率先将建设方志馆作为各级政府职责;新修订的《广东省公共文化服务促进条例》在全国率先明确地方志工作机构按照职责负责本行政区域内的公共文化服务工作,率先将方志馆明确为公共文化设施。省和广州、深圳市方志馆建设跨入全国先进行列,专题展特色突出。国家方志馆粤港澳大湾区分馆落户珠海并揭牌开馆。2021年起,率先定期公布全省方志场馆目录,至2024年底全省共有各类方志场馆1054个。积极打造公共文化服务平台,多个方志馆获爱国主义教育基地、党员教育基地等称号,省方志馆2023年成为全国首个获评国家AAA级旅游景区的省级方志馆。珠海、佛山、东莞、潮州等地制定规范,指导村史馆 建设。中山市南区街道地方志文化全链条平台建设得到中指办肯定。

广东省方志馆

国家方志馆粤港澳大湾区分馆

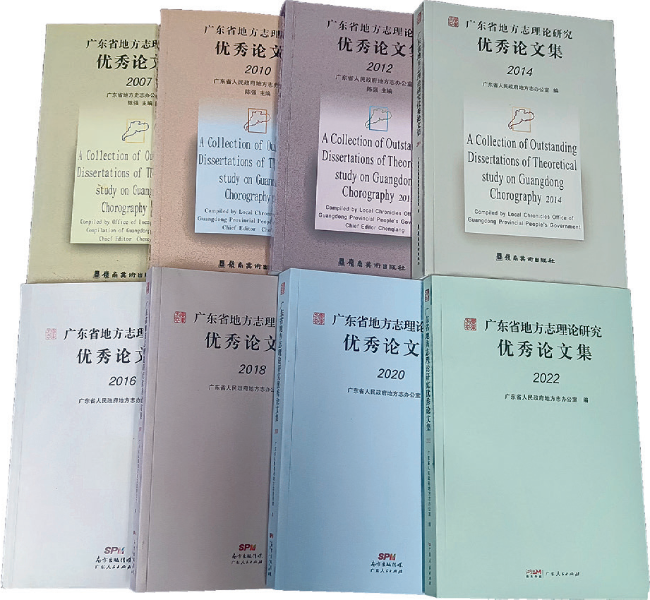

(八)在全国率先建立全省方志理论研讨制度,扎实推进理论研究

自1984年创办《广东史志》开始,至2024年底全省地方志系统连续性内部资料出版物共15种,与地方志学会等一起成为业务交流、理论研究的重要阵地。2023年,《广东史志》《当代广东》《深圳史志》编印质量获中志办肯定。1988年,率先开展与港澳台地区、国外相关机构和学者的研讨交流。自2006年率先建立每两年开展一次全省地方志理论研讨活动的制度,至 2024年底共举办研讨活动9次,出版优秀论文集8册,出版黄勋拔、李默、陈泽泓等方志名家著作,形成较好研究氛围。同时,还积极与其他兄弟省份进行交流互动。

2007-2024年出版的广东省地方志理论研究优秀论文集(共8册)

(九)在全国率先开展地方志人才培训工程,强化发展力量支撑

省地方志办是全国地方志机构最早依公管理和参公管理的省级地方志工作机构之一。 “十一五”期间,省财政共下拨近千万元为全省经济欠发达区改善工作条件。为加强队伍建设,自2005年起,先后连续三年举办全省方志业务培训班,实施两轮人才培训工程,至2024年底累计培训1847人次。重视发挥专家作用,积极整合社会力量参与地方志工作。自2007年建立省级地方志专家库、省情专家库,至2024年全省共建各级地情(地方志)专家库25个;与多个高校签订协议合作共建。1993—2024年,省政府召开四次大会表彰全省地方志工作先进集体和 先进工作者;2005—2024年,全省累计有20个集体、41名个人被国家人事部门、中指组联合表彰或中指组(办)表彰。

三、经验和启示

40年来,全省地方志工作者始终坚持探索和思考,在实践中不断总结提升,积累了宝贵经验,对推动地方志事业高质量发展形成了如下启示:

(一)坚持和加强党的全面领导,完善体制机制,是推动地方志事业高质量发展的根本保证

坚持和加强党的全面领导,把党的领导贯穿地方志工作各方面全过程,确保地方志事业沿着正确的政治方向前进。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,坚持和完善党 委统一领导、党政齐抓共管、地方志工作机构组织实施、社会各界广泛参与的工作体制,落实 “一纳入、八到位”工作机制,充分发挥体制机制整体效能,推动地方志事业繁荣发展。

(二)坚持和加强六种观念(事业观念、大局观念、机遇观念、法治观念、作为观念和质量观念)③,是推动地方志事业高质量发展的内在动力

六种观念是相互联系、相互促进的有机整体。要把地方志作为一项事业,放在经济社会发展大局中谋划,以法治化手段保障地方志事业健康发展,善于发现与抓住发展机遇,主动积极发挥地方志优势和作用,实现地方志事业高质量发展。这是广东省实现全国地方志工作排头兵目标的主要经验,得到中指组充分肯定并在全国大力推广。

(三)坚持和加强依法治志,形成具有广东特色的制度体系,是推动地方志事业高质量发展的重要保障

坚持法治思维和法治方式,充分发挥法治对地方志工作的规范、保障作用;加强制度创新,构建具有广东特色、务实管用的地方志工作制度体系。不断提升依法治志水平,建立健全法制体系、制度体系,保障地方志事业行稳致远。

(四)坚持和加强系统思维,总体谋划、整体推进,是地方志事业高质量发展的关键

坚持锚定走在前列总目标,坚持问题导向和系统思维,以新发展理念为引领,主动服务党委政府中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众,将地方志事业放在中国式现代化建设进程中做前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进,统筹发展和安全,实现地方志事业全面协调可持续发展。

(五)坚持和加强守正创新,聚焦主责主业强化能力建设,是推动地方志事业高质量发展的着力点

坚持文化自信,夯实修志编鉴写史、资源开发利用两大主业,顺应时代发展要求,在新的起点上推动地方志创造性转化、创新性发展,拓展工作领域,实现内容创新、形式创新、手段 创新,讲好中国故事、大湾区故事、广东故事,更高质量彰显地方志存史资政育人功能。强化干部队伍建设和人才集聚机制,聚焦主责主业,加强能力建设,树牢服务、责任、创新、开放理念,努力建设一支政治素质高、业务能力强、专兼职相结合的地方志工作队伍,打造地方志事业高质量发展的人才支撑。

40年筚路蓝缕,风雨兼程,硕果累累。新征程再起航,全省地方志工作者要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,牢记初心使命,坚定责任担当,进一步解放思想、锐意进取、团结奋斗,更好担负起新的文化使命,以地方志事业高质量发展为广东在推进中国式现代化建设中走在前列作出新的更大贡献。

(本文由广东省人民政府地方志办公室田亮、刘凤霞执笔)

注释:

①是指将修志工作纳入各地经济社会发展计划和各级政府的任务之中,领导、机构、经费、队伍、条件到位[参见中国地方志指导小组办公室编,《中国方志文献汇编(上)》,方志出版社1999年版,第49页]。

②是指将地方志工作纳入各地国民经济和社会发展规划、地方各级政府工作任务,认识、领导、机构、编制、经费、设施、规划、工作到位[参见:《国务院办公厅印发全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)的通知》(国办发〔2015〕64号)]。

③事业观念,把地方志作为一项事业,加强顶层设计,科学谋划,整体推进;大局观念,把地方志事业发展放在经济社会发展大局中谋划,找准需求,发挥自身优势,推进各项工作可持续开展;法治观念,完善地方志立法,加强工作机构行政职能,健全各项制度,保障地方志事业健康有序开展;机遇观念,提高洞察力,认真研究党委、政府重大决策部署,注意把握时代发展趋势与群众需求,抢抓机遇,将地方志事业发展融入其中;作为观念,发挥地方志优势,积极作为,服务好中心工作、经济社会发展和群众需求,以此凸显地方志价值,拓展发展空间;质量观念,加强能力建设,严格把关,不断提高地方志工作质量,提升服务社会的水平。