自古以来

梅岭就是中原进入岭南的重要通道

韶关历代名人也多与梅岭有关

《梅岭三章》是“元帅诗人”陈毅

1936年在韶关南雄梅岭留下的诗作

表现了粤赣边三年游击战的艰难

和革命乐观主义精神

今天,就讲一讲

不一样的“梅岭三章”

梅岭,又称庾岭、大庾岭,古称塞上(塞上岭、塞岭)、台岭(台岭山)、东峤(东峤山),居五岭最东,为五岭之首。

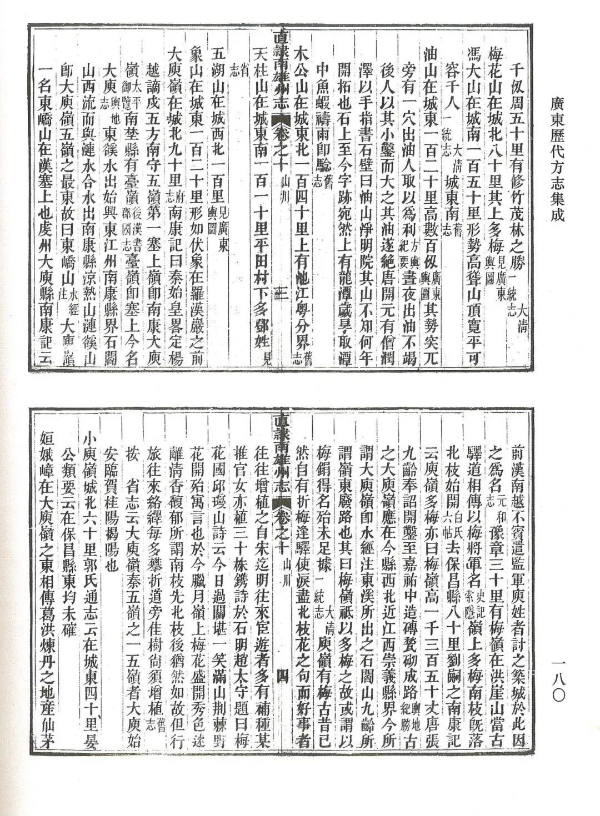

清道光《直隶南雄州志》大庾岭(来源:《广东历代方志集成》)

梅岭的风貌,从其得名的来由可以窥见一二。

一种说法认为,梅岭是因为岭上有许多梅树而得名。这种说法的来源是南朝刘宋时的《南康记》。据清道光《直隶南雄州志》引白居易《白氏六帖》记载,梅岭的梅花十分有趣,南面的梅白,北面的梅红,南面南雄的白梅凋零了,北面大余的红梅才开始绽放。好似映射了五岭之隔不仅造就了岭南与岭北气候差异,还造就了与中原文化迥异而精彩纷呈的岭南文化。

另一种说法认为,梅岭是因为梅鋗而得名。梅鋗是秦末历史人物,番君吴芮的将领,事迹最早来源于《史记》。屈大均等人认为梅鋗是越王子孙,率众至台岭安家,筑城浈水之上,谓之梅将军城,台岭也就称梅岭。梅岭之名“以梅鋗始也”的说法也在粤赣方志中广泛运用。至今南雄珠玑镇中站村还存有相传为梅鋗城的遗址。

梅岭赏梅(来源:南雄市史志办公室)

说到梅岭,就一定绕不开张九龄。

秦汉以降,梅岭成为岭南融入中原的五条通道之一,促进了岭南地区的开发、开化,一众知名的文人、政客从这里走来,其中的代表人物就是张九龄。

张九龄(678—740),韶州曲江人,字子寿,一名博物,谥号文献,唐代著名文学家、政治家,有《曲江集》存世,被后世誉为“自古南天第一人”。

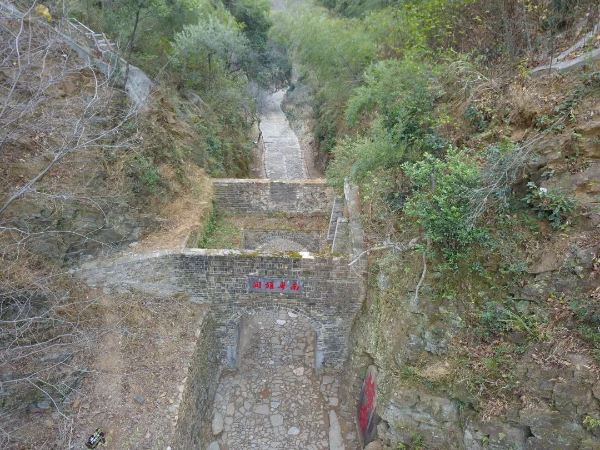

南粤雄关(来源:南雄市史志办公室)

唐开元四年(716年),张九龄告病归乡时经过大庾岭,见路人因崎岖狭窄的山道而苦不堪言,便上奏唐玄宗,请求开凿大庾岭路,改善南北交通。玄宗同意后,张九龄亲往大庾岭,“缘磴道,披灌丛”,履险攀岩,巧妙设计路线方案避开险峻之地。当时正是农闲季节,附近农民踊跃参加道路的修建,工程仅用了两三个月时间就建成了平坦可以并行五辆马车的大道。

梅关古道(来源:南雄市史志办公室)

大庾岭路开凿后,成为沟通岭南岭北的主要交通孔道,促进了岭南地区的繁荣发展,大庾岭路商贸活动出现“商贾如云,货物如雨,万足践履”的繁盛,使广东的港口和中原交通得到便利。

张九龄开凿大庾岭路,利在千秋,明代邱浚评价道:“公之功于是为大!”

岭南第一关(来源:南雄市史志办公室)

大庾岭路举足轻重,历朝多次维修。

宋嘉祐八年(1063年),江西提刑蔡挺建筑关楼,立石“梅关”,大庾岭路成为梅关古道。

明成化十五年(1479年),南安知府张弼重修梅关,冠名为“岭南第一关”并书匾。

明万历二十六年(1598年),南雄知府蒋杰重修梅关楼,并立匾题刻,北面额名“南粤雄关”,南面额名“岭南第一关”。

清康熙年间南雄知州张凤翔在关楼北面立“梅岭”石碑。

梅岭的梅也历经多次种植,大体形成了北红南白南谢北开的面貌,“庾岭寒梅”也成为南雄六景之一。

2013年3月,南粤雄关与古道被国务院公布为全国重点文物保护单位。

梅岭是交通要道,梅花为花中君子,美好的寓意引得历代文人墨客争相吟咏。从南朝元嘉九年(432年)谢灵运的《岭表赋》开始,历朝题咏不歇:

卢照邻:

“梅岭花初发,天山雪未开。”

张九龄:

“为我更南飞,因书至梅岭。”

杜甫:

“短日行梅岭,寒山落桂林。”

白居易:

“庾岭梅花落歌管,谢家柳絮扑金田。”

李商隐:

“梅花大庾岭头发,柳絮章台街里飞。”

苏轼:

“小寒初度梅花岭,万壑千岩背人境。”

杨万里:

“一来梅岭外,三见木绵花。”

……

除去诗歌题咏,梅岭的故事也不少。有禅宗六祖惠能智退追兵、北伐战争三过梅岭、解放军游击队梅关会师等等。如今最为家喻户晓的,应当要数陈毅与《梅岭三章》了。

中央红军长征后,留守在中央苏区的红军以粤赣边的油山为中心,在项英、陈毅等的领导下,开展了艰苦卓绝的三年游击战争。1936年冬天,是陈毅在南方三年游击战争中最艰难、最危险的日子,面对国民党军的残酷“清剿”,陈毅被迫辗转隐蔽在梅岭之中,在极度困窘之时,他写下了气壮山河的“绝命诗”——《梅岭三章》:

断头今日意如何?

创业艰难百战多。

此去泉台招旧部,

旌旗十万斩阎罗。

南国烽烟正十年,

此头须向国门悬。

后死诸君多努力,

捷报飞来当纸钱。

投身革命即为家,

血雨腥风应有涯。

取义成仁今日事,

人间遍种自由花。

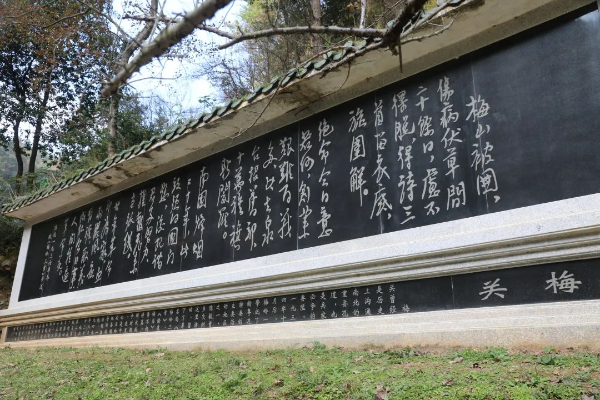

今天的梅岭南、北都立有《梅岭三章》诗碑。

《梅岭三章》诗碑(来源:南雄市史志办公室)

梅岭花谢花开

承载着历史文明

传承着红色基因

已成为AAAA级旅游景区、

重要的爱国主义教育基地、

党史教育基地

续写着梅岭新的篇章

制作单位:广东省人民政府地方志办公室、韶关市人民政府地方志办公室