兴办经济特区,是我们党和国家为推进改革开放和社会主义现代化建设作出的重大决策。创办于1980年的深圳经济特区,是我国最早实施改革开放、影响最大、建设最好的经济特区。历经40年砥砺奋进,深圳从一个边陲农业县,发展成为现代化国际化大都市、粤港澳大湾区核心引擎城市之一。今年8月26日,是深圳经济特区40岁生日。特选发深圳40年来具有历史代表性的24幅摄影作品,以纪念深圳经济特区成立40周年。

煌友:《深圳设市》

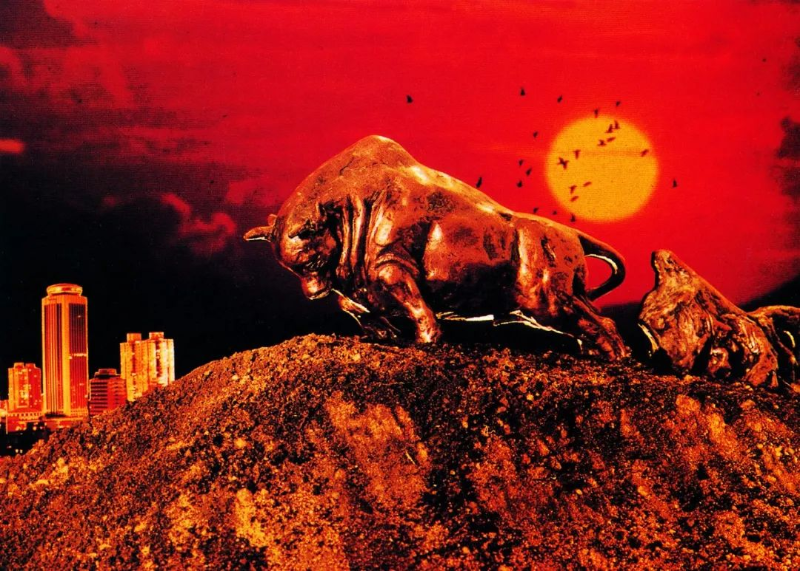

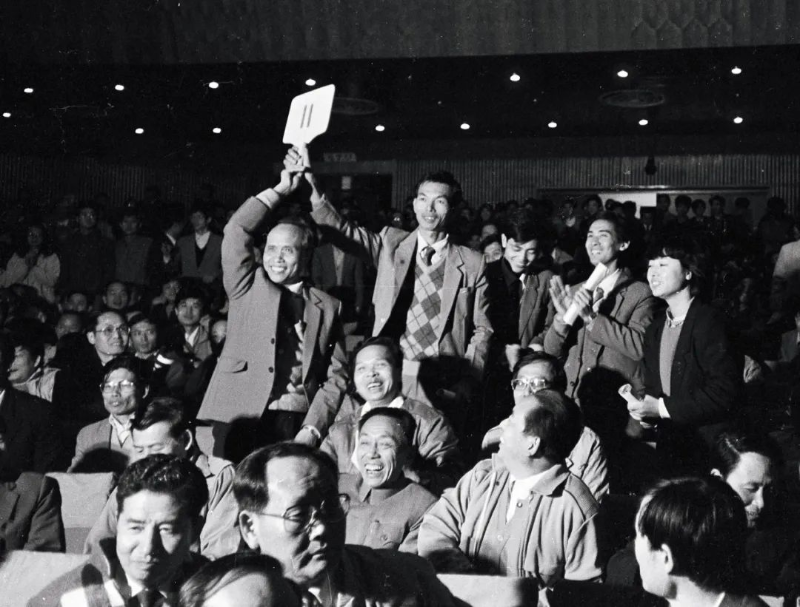

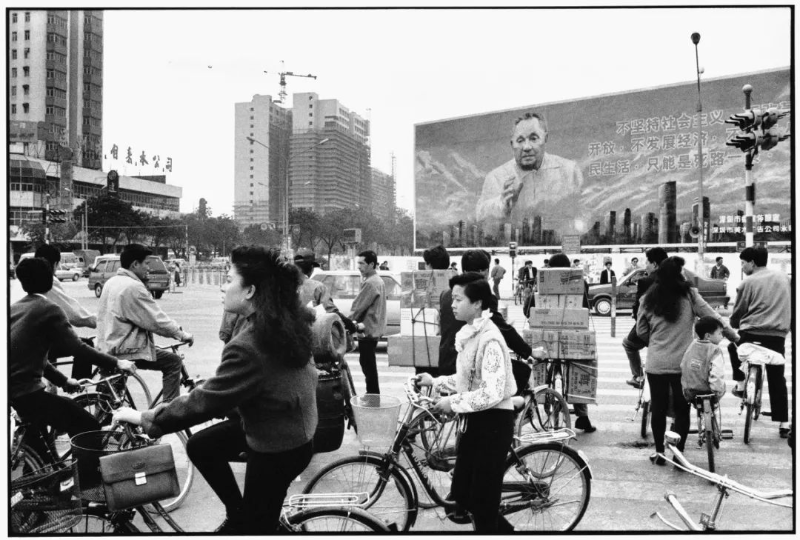

1979年1月23日,中共广东省委决定将宝安县改为深圳市;同年3月5日,国务院批复同意。2月23—26日,深圳市召开四级干部会议,号召全党动员,全力以赴,把深圳建设成出口商品基地、旅游区、新型边防城市。1400多人出席。 周顺斌:《2万基建工程兵奉命南下》 1982年春,一个细雨的早晨,一辆满载军人和各种施工设备的军列开进深圳火车北站,他们来不及脱掉身上的冬装就背起背包、提着行李急匆匆地踏上深圳这块热土。 孙成毅:《蓝天的诗行》 《蓝天的诗行》获中国摄协主办的“第13届全国摄影艺术展览”铜牌奖。图片摄于1982年,摄影师构思出以富于节奏感的起吊铁塔及旋臂贯通画面,有如抑扬顿挫的诗行,蓝天映衬着白云,谱写出深圳经济特区一日千里的建设乐章。 钟国华:《升腾的特区》 1980年代初深圳特区建设日新月异,三天一层楼的“深圳速度”就是在那时叫响的。摄影师经过反复构思,多次修改设计草图,最终在一张底片上以多次曝光拍摄不同场景、摇升相机等摄影技巧完成创作构想。画面上充满着一种生命的激情和升腾的力量,是特区人奋发向上、开拓进取的精神写照。《升腾的特区》获中国摄协主办的“第13届全国摄影艺术展览”银牌奖。 周顺斌:《升》 1979—1983年,中国人民解放军2万基建工程兵奉命南下深圳,成为深圳特区城市开发建设的拓荒牛。摄影师周顺斌是工程兵南下深圳先遣团的新闻报道员。《升》的画面就是他的战友们日夜奋战的深圳红岭大厦工地,人物则是现场施工来到三楼平台的工地安全员兼吊车指挥员邹洪涛。《升》不仅是深圳摄影史的尖峰之作,更成为中国向全世界宣示经济崛起的象征性影像丰碑!1984年获中国摄协主办的“第13届全国摄影艺术展览”金牌奖。 钟国华:《“二线”见证深圳改开进程》 深圳经济特区于1980年8月正式成立。1982年6月,在深圳特区和非特区之间用铁丝网修筑了一道管理线,史称“二线”。图为驻深武警边防七支队的官兵们在铺设深圳“二线”电缆。2010年7月,国务院批准深圳经济特区范围扩大到深圳全市,“二线关”分隔特区内外的职能成为历史。2015年6月,深圳“二线关”综合改善工程启动,检查站被拆除,巡逻道成为市民休闲健步的“绿道”。 何煌友:《孺子牛》 《孺子牛》获1988年首届中国特区摄影艺术展览金牌奖,被选用为1988年第1期《红旗》杂志封面照片。本影像不仅象征深圳经济特区一代“俯首甘为孺子牛”的建设者,更是深圳一代拓荒者的写照:“孺子牛”亦为“拓荒牛”! 周顺斌:《三天一层楼》 1985年建成的当时中国最高楼深圳国贸大厦53层,创造了三天建成一层楼的“深圳速度”,成为深圳特区经济飞速发展的象征。大厦矗立在离罗湖口岸不远的罗湖中心区,是深圳市首座地标性建筑,也是中国改革开放的一座丰碑。 江式高:《著称全国的蛇口口号》 改革开放与思想解放并行。1982年深圳蛇口公开竖立的标语牌——“时间就是金钱,效率就是生命”,引发全国激烈争论。38年过去了,标语牌几经更新,依然矗立于改革开放的地标——南头半岛的微波山下。影像画面左边即微波(站)山山脚,左边的大楼则是招商蛇口工业区办公楼。摄影师江式高是深圳经济特区第一位摄影记者。 刘廷芳:《“525”万》 1987年12月1日,深圳市政府在深圳会堂举行新中国首次土地使用权公开拍卖,开创了新中国有偿使用土地的先河。拍卖官在台上从200万开始喊价,喊价声、应价声此起彼伏。最后,11号竞拍者——深圳房地产公司代表,从座位上站起来高举应价牌,喊出了“525万”的最高价。随着拍卖官一声槌响,定格了拍卖土地最终落槌的瞬间。《“525”万》获中国新闻摄影学会1987年度“全国新闻摄影作品评选”银牌奖。 江式高:《深圳蛇口女工》 深圳蛇口凯达玩具厂有2000名女工,中午同时开餐。赶在前面的,得以片刻午休;落在后面的,放下饭碗就得开工。这正反映出深圳经济特区建设的节奏与速度。 李伯强:《愚公移山》 当年藉改革开放东风,深圳龙岗布吉镇推出一大片土地建立工业发展开发区,呈现出热火朝天新景象。 安哥:《深圳的邓小平巨幅画像》 深圳深南大道与红岭路交汇处的邓小平画像,以深圳的城市建筑群为前景,上书1992年邓小平南巡时反复讲述的道理:“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。” 刘伯良:《深圳街头时装秀》 1996年8月的一个下午,深圳罗湖区人民南路与深南路交叉处的马路上举行的一场时装秀,吸引了大批市民,模特们穿着当年流行的连衣裙。 李伯强:《进驻香港》 1997年7月1日拂晓,解放军驻港地面部队3000多名官兵奉命从各集结地出发,分别从深圳皇岗口岸、文锦渡口岸、沙头角口岸进驻香港,深圳市民在皇岗口岸冒雨送别子弟兵,香港正式回归祖国怀抱。 王文舵:《千年等一回》 当新世纪的钟声即将敲响,250对新人在深圳民俗文化村举行跨世纪集体婚礼。画面运用黑白红的浓墨重彩烘托浓烈的喜庆气氛。而优美的“之”字形构图则将温婉延伸至远方,象征在中国和谐社会中新人们无限的幸福之光。 李标:《大家平安》 我是深圳市人民医院的外科医生,从医30多年,可爱好摄影更有40多年了。2003年非典时,因是我们第一次面临的重大疫情,大家都非常紧张,同时也充满斗志和信心。我们医院当时也收治了几个病人,相关科室医护人员都严格进行隔离。我当时就想拍点什么作为记录,所以上班也带着相机。2003年3月的一天,发现一位同事在窗边,雨后的窗户还有水珠,非常好看。看到我的相机对准了她,她做出了胜利的手势,又顺手拿了一个平安挂件。 梁家合:《深圳公园文化节》 自2007年举办每年一届提倡全民参与的“深圳公园文化节”,已成为深圳人的常设文化节日。丰富多彩的文艺节目吸引了数以万计的市民参与,提升着深圳市民的文化素养。图为2008年1月5日深圳第二届公园文化节主会场莲花山公园的一个表演场面。 郑丽萍:《深圳大梅沙万人踏浪》 大梅沙海滨公园由深圳市府整合多国设计资源建成,位于深圳东部大鹏湾,拥有深圳最长的海滩,向市民公众免费开放。海滩上高高矗立的雕塑营造出空间感,密集的人海,鼎沸的人声,火红的遮阳伞,在小舟与降落伞的点缀下,汇聚成雄浑的踏浪交响曲。 郑丽萍:《竹林:深圳大运会宝安体育场》 2011年深圳大运会(即第26届世界大学生夏季运动会),是深圳市首次承办的国际性重大体育赛事,促进了深圳市社会、经济、环境等方面的可持续发展,对深圳产生了深远影响。 刘志明:《启航:深圳宝安国际机场》 通过机场最高的建筑物“空管塔台”,俯视融合了建筑美学、绿色节能、功能实用等元素的机场“新航站楼”全景。该机场1991年10月正式通航,已成为珠三角世界级机场群重要的核心机场之一,将成为“一带一路”倡议布局中更具辐射能力的重要国际航空枢纽。2018年5月15日在香港举行的第九届世界航空公司排行榜新闻发布会上该机场荣获“世界十大美丽机场”桂冠。 刘伯良:《深圳:雨后春笋》 2016年6月6日,600多米的深圳新地标平安大厦落成,刷新了深圳建筑的新高度。 方婉梅:《盐田港:光芒万丈创辉煌》 深圳盐田港是现代化集装箱大港,毗邻国际金融、贸易、航运中心香港特别行政区,背靠中国较大的出口加工基地珠江三角洲,水深面广,是中国国际中转深水港之一。 何振军:《高铁风采》 高铁是深圳提速的标志。铁路由过去的蒸汽机、内燃机、电力机发展到当下时速350公里/小时的动车组。 特约组稿采访人:公元