新中国成立以来,肇庆各级党委和政府高度重视地方志工作。特别是1985年以来近40年,肇庆市地方志事业成绩显著。两轮修志成果丰硕,组织编纂出版《肇庆市志》等综合志书17部;市县两级综合年鉴100%覆盖,共出版综合年鉴180卷,年鉴质量不断提升,市、县两级综合年鉴多次获国家、省级奖项;市、县两级全面铺开地方志资料年报工作;地方志资源开发利用成效良好,编纂出版地情书籍80多部,13个项目通过省立项;地方志理论研究深入开展,在市级以上刊物上发表文章400多篇,出版专著8部。

顺利完成两轮修志任务

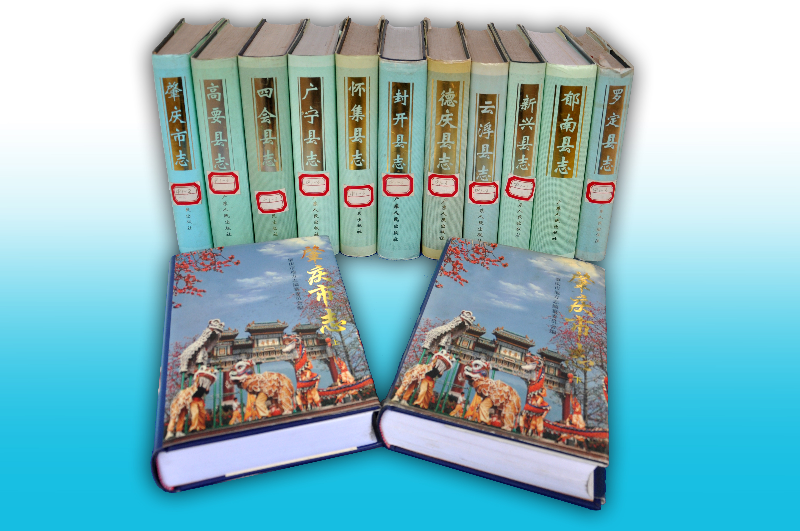

肇庆一轮修志成果丰硕。1985年,根据国家和省政府关于社会主义新时期第一轮修志的部署,肇庆启动修志工作,1999年全面完成,走在全省地级市的前列,共出版《肇庆市志》(地级)1部和县级志书11部(包括云浮部分),1800万字,均为通志,上起事物发端,下至20世纪80年代。其中《封开县志》《怀集县志》获广东省第一届新编优秀志书二等奖。市志办等5个单位共被评为“全省地方志工作先进集体”、“广东省首届新方志编修工作先进集体”。肇庆市10人次被评为“全省地方志工作先进工作者”、“广东省首届新方志编修工作先进工作者”。

肇庆市第一轮修志编修成果

二轮修志提前完成省任务。2002年,广东省启动第二轮修志。2013年,肇庆市提前完成省定任务,出版省及市规划县(区)志6部,900万字。其中《肇庆市端州区志》《肇庆市鼎湖区志》《大旺简志》3部为通志,其余3部为续志。端州区史志办、高新区志办2个单位被评为“全省地方志工作先进集体”,韦相伍等3人被评为“全省地方志工作先进工作者”。黄小红、林昉2人先后获“全国方志系统先进工作者”称号,其中黄小红获“中国地方志指导小组特别嘉奖”。

1985—1999和2002—2013的两轮修志工作,硕果累累,是肇庆市迄今为止最大规模、最全面的市情调查,全面系统记述了肇庆市有史以来至2000年的发展历史,为肇庆的科学发展积累了宝贵的市情信息资源,开创肇庆市地方志事业的新局面。

肇庆市第二轮修志编修成果

市县两级综合年鉴100%覆盖,质量不断提升,出版卷数居省前列

《肇庆年鉴》是肇庆市地级综合年鉴,1998年创刊,坚持一年一鉴、公开出版、当年出版。肇庆市最早的县级综合年鉴是1989年出版的《高要年鉴》。至1999年,肇庆市共有8部综合年鉴创刊,形成市、县两级全面开展综合年鉴编纂的工作格局。2010年,《鼎湖年鉴》创刊出版,标志肇庆市县级综合年鉴编纂100%覆盖。2012年,《肇庆高新区年鉴》创刊出版,是省第一部开发区综合年鉴。至2024年初,全市共编印出版综合年鉴180卷,居全省地级市前列。其中《肇庆年鉴》已连续出版26卷,多次获省级以上荣誉。曾被中国地方志指导小组评为第六届全国地方志优秀成果(年鉴类)三等奖,获省地方志办授予“优秀成果一等奖”,多次获全省优秀年鉴二等奖和全国年鉴编纂质量检查评比综合二等奖,多部县级综合年鉴也多次获省级以上荣誉。

肇庆市出版部分年鉴

地方志资源开发利用成效显著,充分服务社会民生

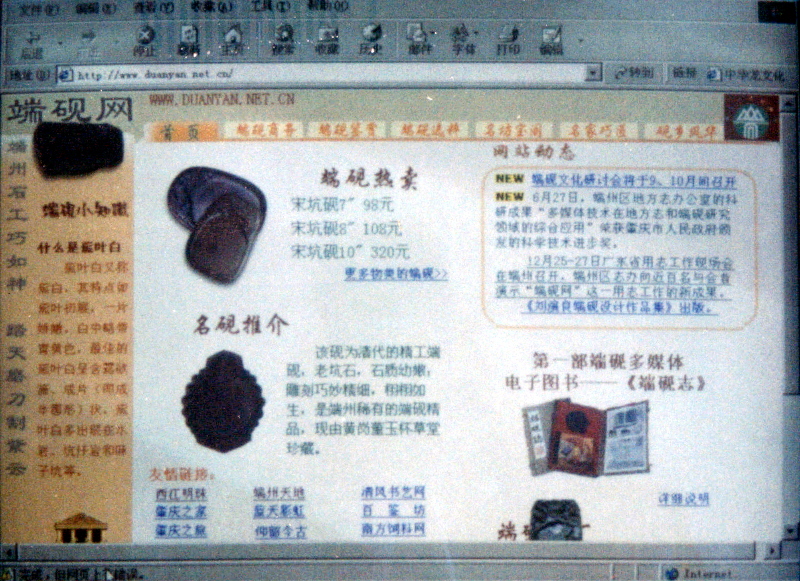

发挥地方志资政职能。肇庆市在开发利用地方志资源方面做了许多有益探索,在文化建设和经济社会发展中发挥积极作用。全市两级地方志工作机构配合党委、政府中心工作,发掘当地特色,开展地情研究,提供资政参考,为振兴经济、文化,提供地情资料。市地方志办为市委市政府重大项目决策报送调研报告12份,其中1986年《关于保护高要广利、金利两处新石器时代遗址的建议》,获当时肇庆地委书记批示,促成高要县文化局把广利、金利两处新石器遗址列为高要县重点文物保护单位。1987年,怀集县志办为中南设计院开发该县凤岗河梯级电站提供有价值的资料,促成投资额3.5亿元项目的立项,并以此参加1999年在北京举行的全国修志用志成果展。2000年,端州区志办创建全国首个端砚专业网站——端砚网,为发展地方经济服务,开设全国首家网上端砚交易会,被列为广东省百家网上交易会之一,《人民日报》《南方日报》等在主要版面上对此作大幅报道。全市地方志工作机构积极协助党委、政府,为地方经济建设、文化名市建设、招商引资、文化纪念活动等提供有关史料1000多份,把关审核地情资料530多份。2014年,市地方志办参与修编《肇庆市历史文化名城保护规划》,审核《肇庆市博物馆陈展方案》等工作。2015年,市地方志办编辑市情卡片——《肇庆印记》,每周编印一期,内容包括肇庆市自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状,专为领导同志了解市情提供服务。

端砚网照片

宣传地方历史文化。全市两级地方志工作机构多渠道宣传推介地情,传播历史文化,服务群众文化需求。市地方志办与主流媒体合作开办《话说当年》、《今日话当年》等电视、报纸专栏,积极协助各级主要媒体拍摄、录制《岭南星空下·四月》《中国地名故事·广东卷(肇庆编)》等专题栏目20多个。全市地方志工作者为《西江日报》“名城故事”专栏撰稿近300篇,照片178幅。全市地方志工作机构共向党政领导、机关,社区、文化机构、图书馆、学校等赠送志书年鉴等6万多册。开展普及地情知识活动,推动地方志进校园、进社区。全市地方志工作机构通过接待来访来信来电和接受记者采访等方式,提供咨询服务3万多人次。2011年,肇庆方志室挂牌启用,面积70平方米,藏书6000种1万余册,设专人管理。全市5个县市区建立方志室,藏书共约1万册,免费为社会各界提供各种地情咨询服务。

近年来,市委党史研究室(市地方志办)积极向市委、市政府申请启动方志馆建设,将肇庆市方志馆建设作为市公共文化设施建设的重要内容,纳入肇庆文化强市建设项目的一个重点工程来实施,按照“先有再优”的原则,将肇庆市方志馆设在肇庆市档案馆内,打造一个保存志书、地情资料,阅读修志成果,方便市民查阅地情文献的重要场所。2024年4月底,市委、市政府正式批复同意在肇庆市档案馆内建设肇庆市方志馆。目前,方志馆建设已经初步完成,在一楼建设地方志文献阅览中心,在一楼流动展示厅和三楼报告厅建设地情宣传教育中心和市情研究与交流中心。

在推进肇庆市方志馆建设的同时,积极加强各类地方志文化场所建设。全市已建成方志驿站40多个,方便人民群众在身边就可以查阅到市情、县情材料,其中怀集县地方志驿站连麦镇文岗站(村史博物馆)获评为“2023年广东省优秀方志文化场馆”。

发挥地方志资源优势,编纂出版地情书籍

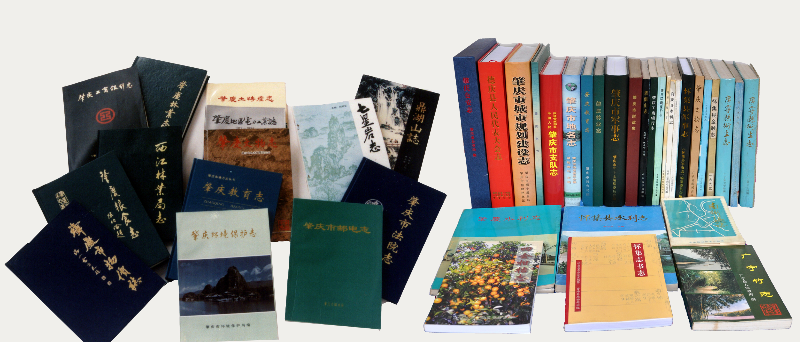

1987年开始,肇庆属各县(市)地方志办公室配合县(市)志编修工作,先后内部出版本行政区的《大事记》《历史概貌》。90年代,肇庆市地情书出版进入鼎盛期,颇具地方特色。肇庆市端州区的端砚文化和包拯清廉文化、怀集县的六祖文化和海陆丝绸之路交接点、封开县的广信文化、德庆县的龙母文化、广宁县的竹子文化和广绿玉文化、四会市的柑桔和玉器加工。1996年肇庆市地方志办公室出版的全幅印刷《肇庆市地图》;1999年肇庆市端州区出版的《端砚志》多媒体光盘,在广东省地方志系统独具特色。2000年后,掀起地情书编纂出版的热潮,如市志办的《肇庆宋代钩沉》《肇庆历代诗词选萃》《肇庆大事记(1993—2013年)》、端州区的《砚渚清风播古今》、鼎湖区的《鼎湖乡村》、四会市的《中共四会历届代表大会文件选编》、高要市的《高要大事记(1993-2012)》、德庆县的《德庆方言》、封开县的《封开大事记(1993-2012)》、怀集县的《六祖在怀集》等。

据不完全统计,90年代以来全市共编纂出版地情书80多部,其中《端砚志》电子图书,在广东省地方志系统独具特色,是中国首部采用多媒体技术,记述和反映端砚的电子读物;《砚渚清风播古今》《肇庆历代诗词选萃》分别获得市政府授予市第八届、第九届社会科学成果三等奖。整理出版《肇庆历代方志集成(肇庆府部)》5部9册、《肇庆历代方志集成(州、县志部)》16部,《肇庆历代方志集成(乡土(专业)志部)》4部,社会反响良好,获得市社科委颁发第十七届社会科学优秀成果(著作类)二等奖。

肇庆出版的部分地情书籍

地方志数字化建设有新成效

市县两级公开出版的志书、年鉴100%完成数字化,提前完成省部署的数字化三年行动计划任务。在全省成功申办“肇庆地情宣传推介月”,展示肇庆地方特色文化和发展情况,至2021年底,全网阅读量2000多万。积极参与广东省情网“产业•产品”栏目建设,打造“肇庆产业”和“肇庆名优产品”频道,推介肇庆产业和特色名优产品。制作地方志轻量化产品,共拍摄《肇庆古城墙》《七星岩摩崖石刻》《肇庆美食裹蒸》等地方志微视频18部,2021年拍摄的《肇庆古城墙》微视频被列入省地方志办“我为群众办实事”重点民生项目和微视频百集巡播计划,肇庆市地方志数字化工作得到省地方志办点名表扬。

肇庆市委党史研究室(市地方志办)

2024年12月17日