1940年,于乃仁在《建国学术》(创刊号)发表《方志学述略》一文,首次全面论及志书“资治、存史、教化”三大功用。自2006年7月参与地方志工作以来,特别是2012年到佛山工作后,围绕地方志的三大功用,我进行了一些实践探索。今年是广东地方志事业发展40周年,借此机会,与大家交流工作中的一些心得体会,不当之处,请方志同仁批评指正。

一、从旧志整理到新方志编修,发挥“存史”功用,延续历史文脉

存史在方志的三大功用中居于最有价值的地位。地方志的接续不断编修,使其资料在整体使用中产生了一加一大于二的效应。2006年7月,我从暨南大学毕业后,有幸到省地方志办参与《广东历代方志集成》以及《广东历代方志序跋集》整理工作。工作期间,在信息工作处负责人的引领下,从旧志版本的收集、鉴别,到影印排版后的缺漏页校对,再到旧志目录的重新录入订正,我学到了很多专业知识,为此后在佛山主持《佛山地区旧族(家)谱汇辑》抢救整理项目积累了实践经验。其后,由我执笔的《广东旧志整理回顾与展望》一文获2012年广东省地方志理论研讨活动优秀论文二等奖,并在《中国地方志》2015年第2期公开发表。

项目完成后,我参与《广东省志(1979—2000)·人物卷》的编修工作。工作期间,在省志工作处及编辑部各位方志同仁的指导下,让我对新方志编修理论及要求有了初步的认识。2012年到佛山工作后,我进一步加强对地方志基本知识、编修理论及业务的学习,并在实践中加以检验。特别是2023年“两志”编纂工作启动以来,我全面参与编纂大纲、篇目设计、工作规范的制定,并精心制作业务培训课件进行授课。

2024年4月2日,作者到佛山市残疾人联合会指导“两志”编修工作

修志编鉴是一项系统工程,涉及面广,参与单位和人员众多,如果业务培训仅仅停留在理论方面,修志编鉴就无法实现动员社会力量参与的目的。我认为,在业务培训时,要区分参训群体。面对从未参与过志鉴编修的人员,要站在他们的角度思考问题,要将专业的地方志理论概念转化为通俗易懂的语言,将培训的重点落在教他们怎么做,如此才能达到事半功倍的效果。

二、挖掘地方志资源价值,发挥“资治”功用,服务社会发展

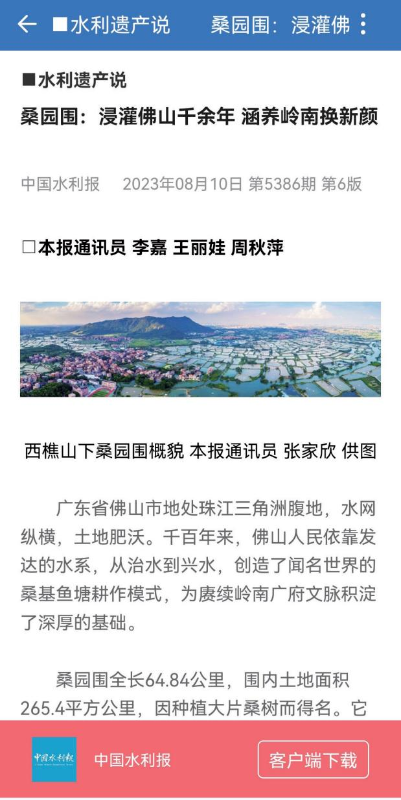

资治是官修志书最直接、最根本的动力。2010年10月,佛山市地方志办联合佛山市档案局创办《资政参考》内参,供市委、市政府及有关部门参阅。2012年我到佛山工作后,全面参与《资政参考》的编辑工作。2013年3月,省地方志办在南海区首次召开以地方志资源开发利用为主题的全省工作会议,明确地方志资源开发利用是推动经济社会发展、服务人民群众的重要工作。至2023年底,由我主笔撰写或统稿编辑的文稿20余篇,涉及佛山国有企业改制项目、营商环境改革、历史文化保护等领域。其中,《以水兴城的佛山实践》被《中国水利报》2023年第5386期采用,并在《当代广东》登载。

总结十余年的工作经验,我认为,写好一篇资政报告,可从以下四个方面入手:首先要紧扣党委、政府中心工作及各职能部门重点工作,选准研究主题;其次要充分利用各类地方志文献,理顺事物发展的脉络,提炼经验做法;再次要关注社会热点,分析当下存在的问题;最后要紧跟学术界各领域最前沿的研究成果,结合各地实际情况,将其转化为可以落地的意见建议。

《中国水利报》2023年8月10日第5386期,以作者文稿为基础报道桑园围水利设施

三、立足地方志自身优势,发挥“教化”功用,弘扬传统文化

地方志被称为“一方之全史”,为传承中华文脉、弘扬社会主义核心价值观发挥了至关重要的作用。2012年到佛山工作后,如何发挥地方志自身优势宣传地方文化,成为我一直思考的问题。

得益于历史学专业出身,我深知地方史在中小学教育阶段的重要性。据了解,各地也会开设一些地方乡土教学课程,但学生们了解到的仅仅是一些知识点,而这些知识点从何而来却不得而知。2020年,我创新设计“志载佛山”宣传课件,针对不同的受众群体,制作了高校版、普及版、中小学版3个版本,同时将地方志基础知识和地方志法规政策融入课件中,加深人们对地方志的认知。2021年,结合党史学习教育,设计“红色传承”主题讲座,被列为佛山市党史学习教育重点活动之一。至2023年底,我先后到佛山科学技术学院(现佛山大学)、佛山职业技术学院、禅城区、市内中小学、村(社区)开展讲座10余次。

2020年11月19日,“志载佛山”专题讲座走进禅城区张槎街道下朗小学

习近平总书记指出,历史是现实的根源,任何一个国家的今天都来自昨天。只有弄明白我们从哪里来,如何走来,才能明白我们要向哪里去,如何走下去。地方志承担着为党立言,为国存史,为民修志的职责。作为一名方志人,我将一如既往地热爱本职工作,发挥地方志在增强历史文化自信中的作用,做好新时代的忠实记录者、以志资政者、培根铸魂者,在讲好佛山故事上下功夫,为推进中国式现代化、推进中华民族伟大复兴贡献绵薄之力。

(作者单位:佛山年鉴社)