我与地方志有缘。在中国人民大学就读时学历史学专业,1989年本科毕业前实习,就在老师的指导下编撰温州市《桥头镇志》(该镇时为中国最大的纽扣市场)。想不到11年后,这本“作业”竟成了我进入地方志行业的“敲门砖”。我于2001年元旦后调入东莞市地方志办,成为地方志“职业选手”。时光荏苒,不知不觉过去24个年头。

回想当年的东莞市地方志办,冷清,只剩下已退休的张应老主任和打字员留守,工作处于停滞的状态。潘朝明主任到任后,筹办《东莞年鉴》,以此为起点,重建地方志工作队伍,筹措工作经费,迅速打开局面,开始东莞市地方志事业的再创业。2002年,按照省的部署启动第二轮修志,东莞市在完成《东莞市志(1979—2000)》这一“硬任务”的同时,自我加压,部署全部镇区和相关部门开展 100多部地方志的编修,整个地方志工作为之一新。我也蹒跚起步,翻遍藏书,边学边干,边干边思,逐渐从门外汉成为独当一面的编辑,并记下所思所想,于2002年、2004年先后在《年鉴信息与研究》发表两篇论文,其中《打破地域年度限制,增强记述广度深度》后来还在2008年获东莞市首届哲学社会科学优秀成果三等奖。

一分耕耘,一分收获。2004年,东莞市地方志事业迎来一个“金秋”。这年,东莞市地方志办升格为副处级单位;这年,创办仅4年的《东莞年鉴》首次参评就获得中国地方志指导小组举办的首届中国地方志年鉴奖一等奖和中国版协年鉴研究会主办的第三届中国年鉴奖一等奖。《东莞年鉴》自此 “开挂”,编纂时效、质量,一直保持在广东省的前列。也就是从这卷开始,我成为《东莞年鉴》的执行主编之一,负责全书统稿。

2008年,《东莞市志(1979—2000)》进入艰苦的“总攻”阶段,我担任总纂,和两位老师一起统稿。自此,开始《东莞年鉴》《东莞市志(1979—2000)》“两线”作战。在撰写这部改革开放史的“总述”时,我另辟蹊径,突出介绍“东莞模式”:以三来一补为突破口,大力发展外向型经济,通过工业化、城市化,最终实现现代化的发展道路。在省的终审会上,我以《南方日报》头版头条为据,据理力争第一家“三来一补”企业诞生在东莞。到2013年,《东莞市志(1979—2000)》终于出版发行。这一时期,我还完成大量的镇区志和部门志的指导、审改,兢兢业业,获得省的肯定,在2012年广东省二轮修志总结表彰活动中,我获评为广东省地方志工作先进个人。东莞市地方志办公室逐渐从全省后进跃居前列,2015年获评为全国先进集体。

在卸下第二轮修志繁重的任务之后,我倡议夯实地方志的基层基础。一是向基础延伸,向广州市学习开展资料年报制度,并主张这是一场“持久战”,“唯有简单,方能持久”。二是向基层延伸,于2010年倡议创办全国首部公开出版的乡镇综合年鉴《大朗年鉴》,并担任主创;于2015年倡议创办全国第一部村级年鉴《巷头年鉴》,并担任主创。其间,东莞市地方志工作创下多项广东省乃至全国“之最”。

2016年4月,省地方志办、东莞市地方志办派员在北京修改《虎门镇志》终审稿,抢抓时间,确保该志列入第一批出版的中国名镇志

同时,按照国家、省的部署,2015年下半年,东莞开始投入中国名志的编修。在研究东莞市哪个镇在中国最有名时,我提议首选虎门镇,并主张《虎门镇志》围绕着“中国近代史的开篇地、中国第一家‘三来一补’企业诞生地、中国女装名镇、首届千强镇第一名”等“名”“特”来做文章, “有特、有名则大书,无特、无名则不书”。在选择该书的封面配图时,我又建议选用人民英雄纪念碑上的“虎门销烟”浮雕,得到领导和同行的肯定。2016年该书作为第一批中国名志在人民大会堂首发。随后按照省的安排,我又参与中国名志《松口镇志》的改写,建议全书围绕“华侨之乡、山歌之乡、文化之乡”等“名”“特”来重组,并且重撰开篇之作,以联合国授予的“中国移民纪念地”为题,倾情讴歌松口镇——客家人下南洋的第一站。随后又参与东莞市《塘尾村志》《南社村志》《长安镇志》《石龙镇志》等中国名志的审阅,让我深刻领悟到地方志必须有“地方”味。

在实践中,我慢慢学会发挥团队的智慧和力量。2016年起,按照省的部署,东莞率先开展自然村落普查。面对如同一团乱麻的初稿,我分析后归纳为50多个问题,想出相应的解决办法,在李文蔚主任主持下,调动全办的力量分工包干,走出统稿困局;面对碎片状的一个个自然村的资料,我集中精力改写开篇的“东莞市概况”,并认为其重心不是“市情”而是“村情”。据此,加写东莞市村落从河到海、由水到陆,从北到南、由东向西的发展路线图,使全书串珠成链。最终,《全粤村情·东莞卷一》作为整套丛书的首卷出版发行。在后来的省情专家会议上,我总结后提出“条目化”“图片化”“表格化”“集约化”“及时化”等建议,并建议省持续把自然村落普查项目打造成地方志的王牌。2022年起,响应国家、省的号召,东莞启动全面小康志、扶贫志的编修,我精心谋划,在《广东史志》发表《筹划全面小康志、扶贫志的断想》,认为“两志”是“专题志”,和“综合志”有别,侧重“大写意”。掐指一算,我的职业生涯仅剩区区三年,希望我以做好“两志”来画个圆满的句号。

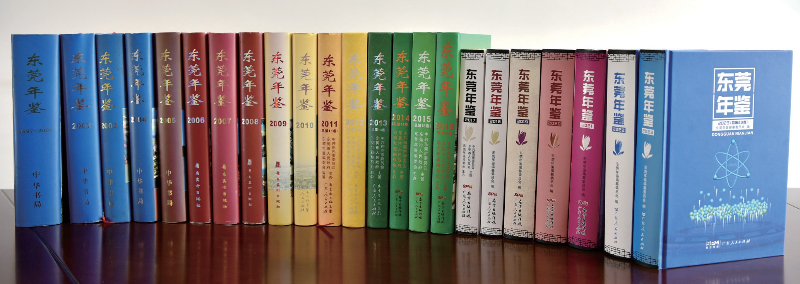

2001—2023年《东莞年鉴》

回首24年修志历程,甘苦备尝,初心不改。值此广东地方志40年华诞之际,用网上的一首诗来献上我对“卿”——地方志的祝颂:“浮世三千,吾爱有三:日月与卿。日为朝,月为暮,卿为朝朝暮暮。”

(作者单位:东莞市人民政府地方志办公室)